17c吃瓜:网友热议这一事件,纷纷表达对当事人行为的看法与态度,引发广泛讨论和思考

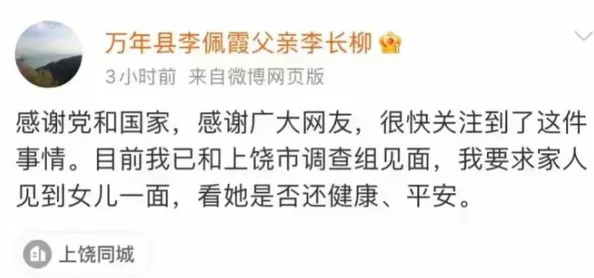

最新消息:近日,一则关于某公众人物的不当行为视频在网络上广泛传播,瞬间引发热议。对此,来自不同背景的网友们纷纷表达了对这一事件的看法,形成了引人深思的社会讨论。

公众人物的责任与权利

许多网友认为,公众人物作为社会的代表,应当对自己的言行承担更高的责任。一位网友评论道:“作为公众人物,不仅要面对光环,也要承担因言行不当而带来的后果。”这是一个深刻的观点,反映了公众对模范作用的期待。根据某研究机构的调查,近80%的受访者表示,他们更愿意支持那些具备良好道德品质的公众人物,而非仅仅依赖他们的专业能力。

然而,也有一些回应指出,公众人物也是普通人,他们有权拥有个人生活。对此,另一位网友表达了自己的疑虑:“人总有犯错的时候,如果每个人都要被放大检视,那么谁还敢做自己?”这样的声音揭示了权利与责任之间的复杂关系,也引发了对于隐私权的更深层次思考。

网络舆论的力量与影响

除了对事件本身的争论,网友们对于这一事件如何在网络上迅速发酵也给予了关注。随着社交媒体的普及,信息传播的速度和范围都得到了前所未有的提升。有学者指出,社交媒体不仅是信息的发布平台,更是舆论的温床,能够迅速影响公众观点。正如某网络平台上的评测所示,涉及到公众人物的不当行为,通常会引发情绪化的讨论,而这往往会对事件的发展产生重要影响。

一位网友在讨论中提到:“面对这样的舆论压力,我更担心的是,如何避免对个人的网络暴力。”这种担忧并非空穴来风,很多时候,舆论的发酵不仅对当事人本人造成伤害,也会引发更广泛的社会问题。比如,网络暴力现象在类似事件中时有发生,影响了数以千计无辜网友的生活。

网友观点的多元化

在这一事件的讨论中,网友们的态度也呈现出明显的多元化。有些人表达了同情,认为每个人都可能犯错,应给予改正的机会;而另一些人则态度强硬,认为应当对不当行为采取零容忍的态度。这种观点的多样性,正体现了社会对伦理道德理解的不同层次和角度。

很多人开始思考:在这场讨论中,我们能否建构出一个更加理性的舆论环境?还是说,这种情绪化反应正是我们在网络时代生活的一部分?有人甚至提出,“是否可以通过对话来创造更积极的舆论氛围?”

面对这一系列问题,或许我们可以从以下几个方面进行深入探讨:

- 公众人物该如何在私人生活和公众形象之间取得平衡?

- 社交媒体的快速传播是否使得公众更容易被操控?

- 在相对匿名的网络环境下,如何实现对不当言行的合理约束?

对这些问题的回答,将有助于我们更好地理解事件背后的复杂性,也希望能为今后类似事件的处理提供一些思路。